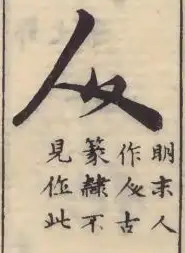

近代隶书中流行一种加了两到三撇的“人”的写法 ,特别是在商业广告的美术字中经常能够见到。 毛泽东《反对党八股》曾提及这种写法:

早几年,在延安城墙上,曾经看见过这样一个标语:“工人农民联合起来争取抗日胜利。”这个标语的意思并不坏,可是那工人的工字第二笔不是写的一直,而是转了两个弯子,写成了“⿳一𠃑一”字。人字呢?在右边一笔加了三撇,写成了“⿻人彡”字。这位同志是古代文人学士的学生是无疑的了,可是他却要写在抗日时期延安这地方的墙壁上,就有些莫名其妙了。大概他的意思也是发誓不要老百姓看,否则就很难得到解释。

上海生产的张家声楷体照相字模版收录《反对党八股》“工人”二字

据说,毛泽东这里批评的标语的作者,就是后来为天安门城楼绘写横幅标语的艺术家钟灵。钟灵后来回忆到:

直到 1951 年,有一次在勤政殿,主席接受某国大使呈递国书前略事休息时,主席身边的一位同志介绍说:“主席批评过写标语工字拐弯、人字加三撇的,就是钟灵同志。”毛主席听了,哈哈大笑,说“现在你还那么写吗?”我连忙说:“自从主席批评以后,我哪里还敢那么写呢!不但我不敢那样写,连写隶书的书法家也不敢那么写了。”主席笑着说:“那就不对了,隶书作为一种书法艺术,该怎么写还应该怎么写,大篆、小篆、狂草不是更难认吗,也应该尊重传统的写法。我是批评你用的不是地方,为老百姓写标语,而且写在延安城墙上,这种写法就不大合适了嘛!”这真使我口服心服,毛主席说得多么好啊!这教诲成了我一生的座右铭。

张涌泉引用《反对党八股》这则掌故时曾说:“推厥本意,恐怕也是为了字形的整体协调。” 今按,这其实就是当时的书法人心中隶书的“人”的正确写法之一,使用这种写法,大概也只是书法人的一种求异心理。

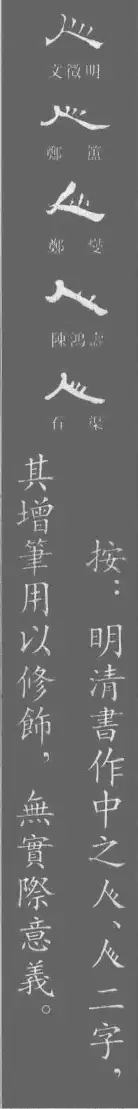

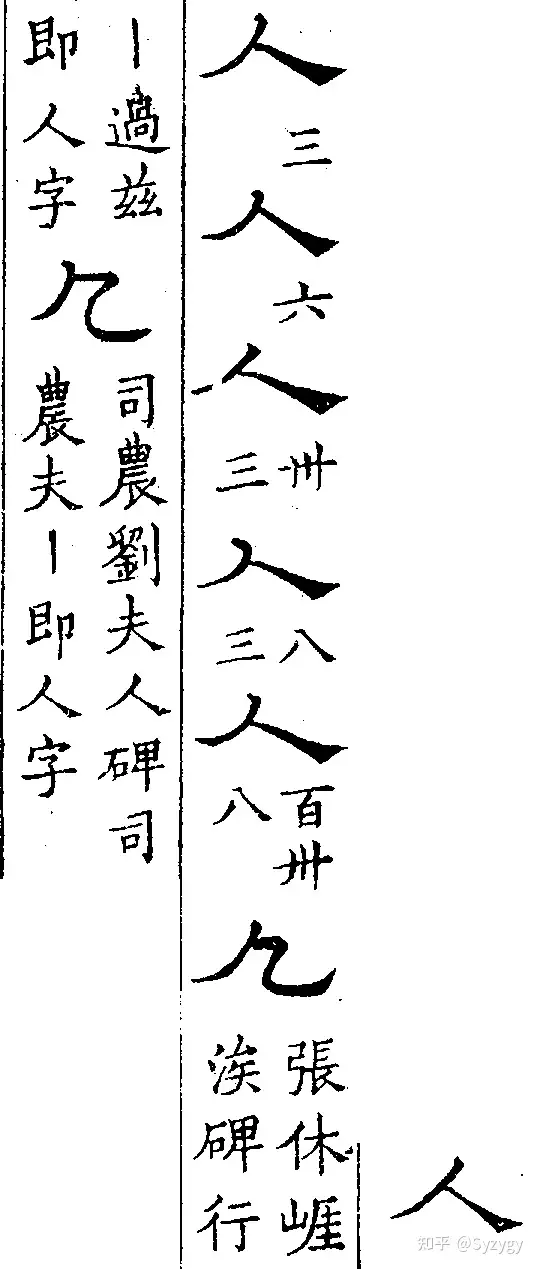

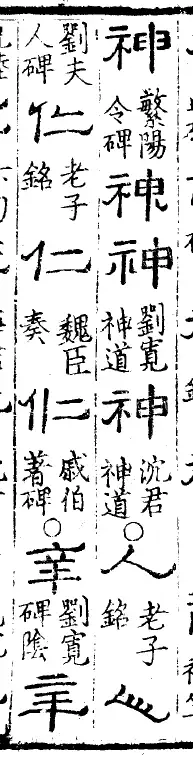

不过,这种写法在常见的字书中都没有记载。《异体字字典》根据《广碑别字》收录此写法,而《广碑别字》引用的是清代墓志材料。在古文字材料中,也找不到这样写的根据。日人河三亥《楷行荟编》 中有如下记载:

已经指出这种写法的不古雅。而《中国书法异体字大典(附考辨)》有如下记载:

也将此种写法限定在明清书作。但是《汉魏六朝隋唐五代字形表》中,我们竟然发现一例疑似唐代的用例:

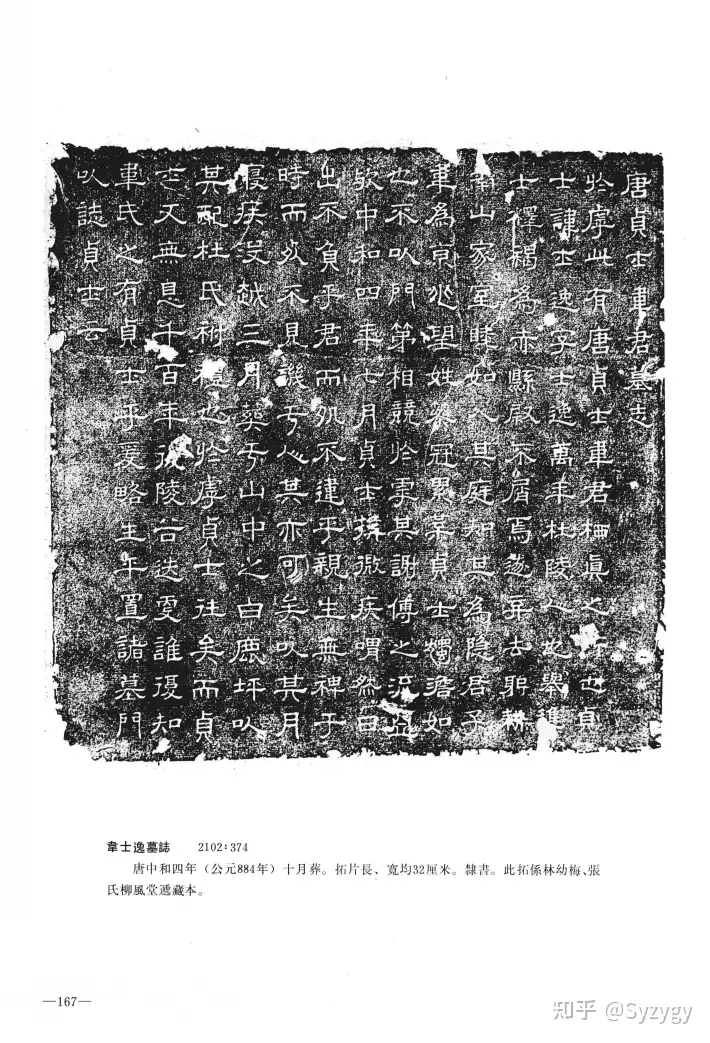

一些学者已经注意到这个用例,如刘元春《唐隶用字初探》说:“由于唐隶求奇求异,致使大量新字形充斥其中,部分字形或首次出现,或仅出现一次……中和四年(884)《韦士逸墓志》‘而死不見譏于人’,人字作⿻人彡,《广碑别字》引清代《张云溪墓志》为例,相距千年。该形体,唐隶亦仅此一见,或受‘彣’(‘文”字异体)形影响,唐隶中大量‘文’字,形体作‘彣’。”笔者认为,正因这一用例太孤,且与其之后流行的年代(明清)存在距离,如果不把这中间的环节填上,这一材料将会是很可疑的。实际上,笔者怀疑此墓志是近代的伪作,本文结尾将讨论这个问题。

在书法字典中,我们找不到明以前这种“人”的用例,将其流行年代限制在明清,大概是准确的。李跃林《元代隶书名迹及元代隶书源流考察》一文收集了元代书家的隶书书迹,也没有看到其中有这种“人”的存在。其文中有这样一段话,值得引起我们的注意:

笔者注意到的另外一个现象,是上面所述各种书迹,无论是关中还是江南,与汉魏碑刻甚至唐碑的书风都有根本的区别。……南方的学者,则有吾衍(1268—1311)的一个原则性的评述:……另一个原则性的描述则来自虞集(1272—1348)对赵孟𫖯的赞美:……这些评述,无一字涉及汉魏晋唐碑刻。事实上,元代隶书书写者也极少对汉、魏、唐隶书碑刻的题跋和讨论。一个自然而然的问题,就是元代隶书非汉、非魏、非唐的书风的来源何在?……在吾衍《学古编·隶品七则》中列举了四则隶书的字书:……吾衍的评论,实际上不太隐晦地指出了元人学习隶书的范本诗包括了这些“隶书字典”,除了字法外,与汉碑、魏碑、唐碑都关系不大。这样元人所写的隶书不同于前人,就有了一个合理的解释。

可以支持这一推论的,就是元代隶书书迹中异体字的使用。……这一类的隶书,不妨名之为“字书体”,或始于南宋末,是宋元人对隶书的书写的常态。刻版书作为书法的载体,学者已经有所研究。将这些书作为学习书法的范本,也是历史的必然。宋元以来,刻帖、刻版书大行。对于资源有限的学者文人,写行草书者可从法帖如《淳化阁帖》中追寻灵感,楷书可以参考精致的刻版书。隶书本非通行字体,自欧阳修、赵明诚肇创演进金石学以后,隶书成为了文人的游戏字体。这样,在金石学和小学中产生的各种隶书字书,就为尝试隶书的文人提供了最为方便的学习范本。

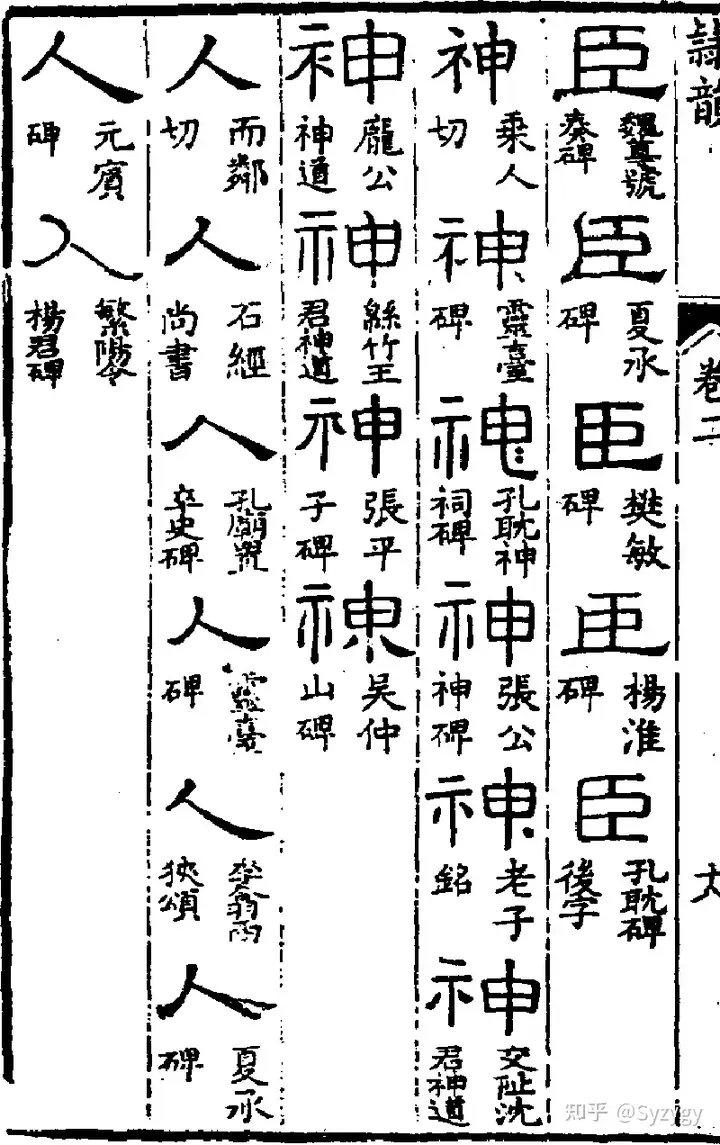

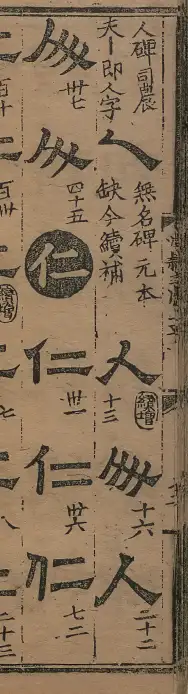

我们来看一下宋元时期代表性的几种隶书字典,来寻找“⿻人彡”的踪迹。首先是刘球《隶韵》,该著作原刊于石,今止剩残拓本两种。嘉庆时,秦恩复收集拓本镂版印行,是为通行本。其真韵人字罗列字形如下 :

其次是娄机《汉隶字源》,此书有明毛氏汲古阁重刊本,但是和宋本相比,问题很多。因此我们使用原平图藏宋元递修本的胶片,与汲古阁本比较:

两书均可以和《隶释》《隶续》对照,证明了宋人所见的汉碑里其实并没有这种“⿻人彡”。出问题的是下一本叫《汉隶分韵》的,此书现在只有元刊本,但是“敦”“禎”字有避讳,似乎是据宋本重雕。元刊本“人”字有如下字形:

这似乎就是我们能找到可靠的最早的“⿻人彡”了!要注意的是这书本身并不可靠 ,例如笔者之前发现其摹夏承碑“寵”字即失真(和《汉隶字源》及拓本一比便知)。这里它引用“劉夫人碑”作为字形来源,而《汉隶字源》中刘夫人碑并不是这种“人”。实际上看《隶释》就可以知道,《刘夫人碑》通篇爱用篆体,是不太可能写这种“人”字的。所以《汉隶分韵》此字的来历还是让人有疑虑的。不过,因为《汉隶分韵》在有明一代翻刻不少,十分流行 ,我们有理由相信它就是明人写的这种“⿻人彡”的知识来源。

(《汉隶分韵》据《宋史艺文志》则为宋马居易作,然前人已指出其分韵据平水韵,不得为宋人作也。余嘉锡《四库提要辨证》引陆心源,则以为金人著作往往有南宋覆本,《宋史艺文志》也有过类似错误,故马居易可能是金人,似乎近理。笔者以为,无论如何,在可靠证据出现之前,姑且将这种“⿻人彡”的出现年代定在元代是合适的。)

大约在明初,出现了一种由宋季子增补的《汉隶字源》,现在日本内阁文库有藏残卷,其中更是收录了不知哪来的“⿻人彡”:

可惜其书《碑目》已佚,不知宋季子从哪补来,和《汉隶字源》的碑目及《隶释》比对也无吻合者,大概是当时新兴的俗写吧。

大约再经过明代书法家的宣传,“⿻人彡”的写法就十分流行了。一方面,学者为这种写法找到了合理性:他们认为这种“⿻人彡”(或者“𱎚”)就是“仁”的异体,通作“人”。(见《焦氏笔乘》,及 中引用诸证据。这一说法还流行到了朝鲜半岛。 )另一方面,这种写法也充分下沉,出现于蒙书、日用类书,在绣像小说的题辞中也能找到痕迹。这大概就是它能流行至今的理由吧。

形成原理假说

上面没有解决“⿻人彡”的形成原理问题。下面罗列一些说法:

- 系“彣”类推而来。刘元春, @韓泳思 持此观点,笔者认为应该是合理的。

- 系“𢒄”类推而来。张涌泉持此说,似嫌牵强。

- 系饰笔。《中国书法异体字大典(附考辨)》持此说。

- 笔者怀疑可能是据某种有石花的拓本,又因 1. 的因素想象而来。

《韦士逸墓志》辨伪

《韦士逸墓志》来历不详,同治前未见著录(故即使是真实的,大概也没有对后世的流行产生直接作用)。《唐文补遗》始收录全文,但云出“石刻”。今石由张伯英先生捐赠西安碑林。张先生是法帖辨伪大家,可惜没有找到他对这块墓志的评价。

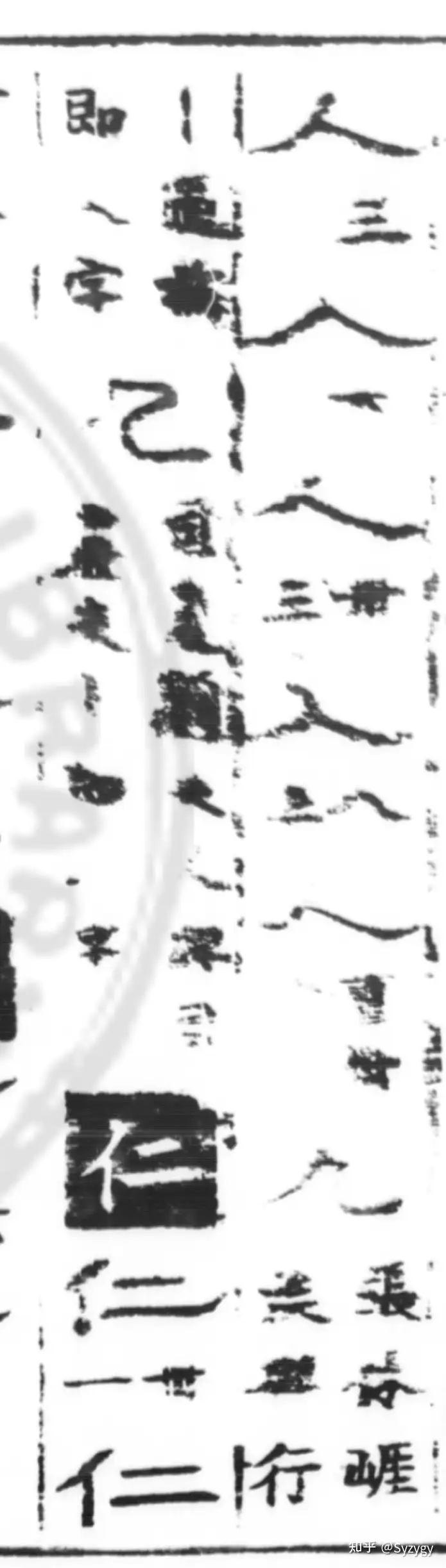

下面是此墓志的拓片:

从内容上看,韦士逸有关事迹,史乘无考。另一方面,它不太像唐代一般墓志的行文语气。对于这一点,因笔者对于墓志毫无研究,诚望大方之家不吝赐教。下面仅从字形上谈谈这块墓志的可疑点。

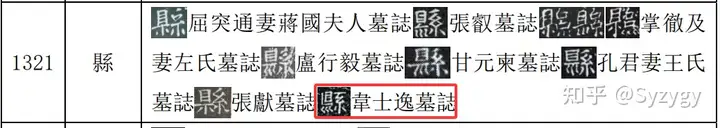

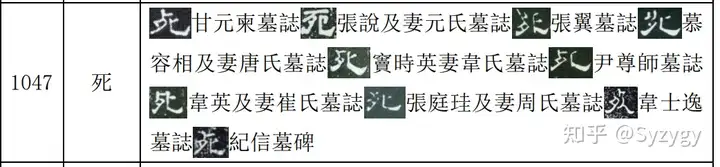

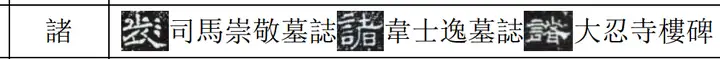

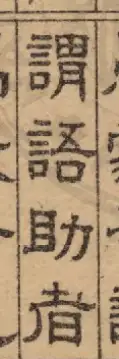

張敏《唐代隸書碑刻異體字研究》制作了唐代隶书碑刻的字形编,大大方便我们的讨论。现在从中选出有问题的例子如下:

按:从石刻和传世的摹刻材料看,汉隶中并没有“眞”。《汉隶分韵》也没有这种“眞”。楷书中,这样的“眞”最早也是见于南宋《增韵》,流行大约在明代。《韦士逸墓志》此“眞”超出了唐代水平。

按:同样,“𠃊”的一竖拉到快和“目”首横平齐的“縣”似也不应是唐代可以有的。

按:把右下角的“人”直接写作“人”形的“死”,明刻本里见得比较多,但是隶书中似乎仅此一例。

按:两边“垮下来”的“兆”仅《韦士逸墓志》一家。

按:这样的“者”从汉隶看似乎还好,但是好像还是写得夸张了一点。倒是晚近隶书有这样写的:

真草隶篆四体千字文

以上,在唐代隶书材料间,《韦士逸墓志》的字形是显得比较奇怪的一个。笔者推测,这块墓志比较可能是出于明清人的伪造。

本文完整版发布于 「毛腿人」略考 - Syzygy的文章 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/30322349541